マインドマップは脳をモデルに作られた。だから、万能なツールになり得る。

マインドマップは記憶術に使いにくい、単なる思考ツールだ。

マインドマップは記憶術でしょ?

異なる意見がネットに書かれており、意見が違うことには、理由があります。

マインドマップがどうやって作られたのか、なぜ記憶術や思考ツールとして使えるのか、ご紹介します。

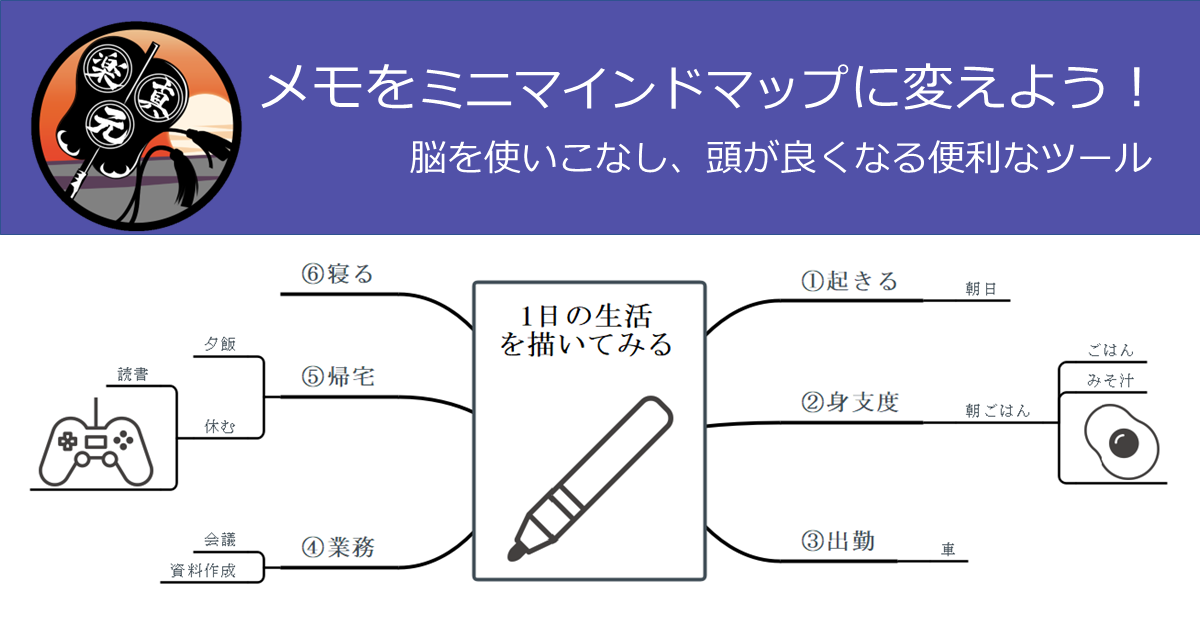

マインドマップはどのように作られたのか

マインドマップは脳の世界的権威である「トニー・ブザン」氏が、情報を覚える記憶術として作りました。

その後、トニーの弟でありイギリスの国際政治学者である「バリー・ブザン」氏の意見を元に改良し、アイデアを思いつくための、創造的思考ツールに進化しました。

「記憶術」と「創造的思考ツール」、二つの素晴らしい力を持つ、どんな場面でも使える、万能なノート術がマインドマップです。

脳と学習の世界的権威である、トニー・ブザン氏の書籍二冊から、情報を引用しております。

効率よく、脳を働かせるノート術

- 記憶術

ノートを取る - 創造的思考ツール(アイデアを出す)

ノートを作る

ノートを取る、ノートを作る。やることはどちらもノートをかくことです。

ですが、ポイント(考え方)を意識すると、結果が変わります。

- 記憶したいときのポイント

- アイデアをだしたいときのポイント

マインドマップの特徴と一緒に、ご紹介します。

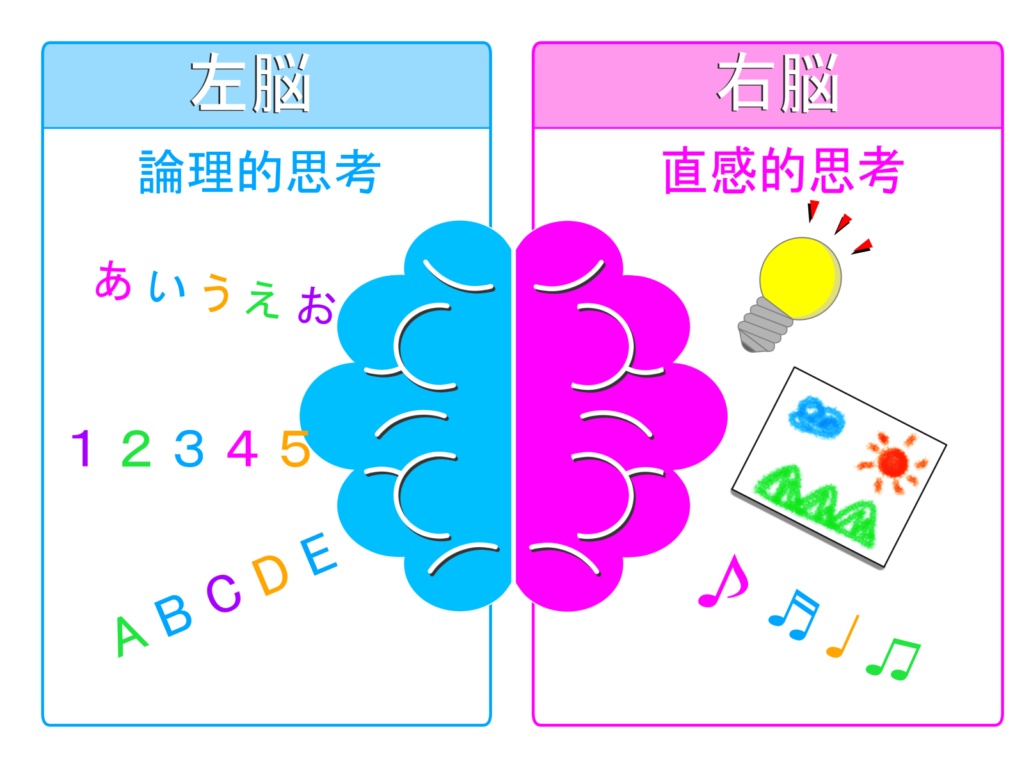

右脳と左脳を交互に刺激する

右脳と左脳はそれぞれ得意なことが違います。それぞれが働くよう、工夫することで、記憶しやすくなり・新しいアイデアも生まれてきます。

- 論理的思考

関連性、分析性 - 言葉、数字

- 直線思考(詳細)

- 直感的思考

感情、感覚 - 色、絵

- 全体性(総合的)

記憶したいときは、まず覚えることを全てかき、見える化しましょう。

全体を表現した後(見える化の後)に、大事なポイントを色で強調し、関連することを線・記号・数字、などで関連づけて、構造化します。

1枚のマインドマップに「色・絵・数字・言葉」など右脳・左脳の特徴を刺激する要素をかいて、まとめることで効率よく脳が働き、記憶力が向上します。

※色や絵に関して、仕事や勉強に使えるノート術として、コチラのリンク記事に詳しく書いておりますので、ご覧ください

アイデアを出したいときは、最初に目的(質問)を考え、必要となりそうなことをイメージしてから、かいていきます。

例えば、旅行の計画をするときに決めることは「いつ、どこに、だれと、何をしに、どんな移動手段で」と最初に考えることを整理し、「夏に行くなら海かなあ、海なら〇〇さんと一緒に、泊まりで行きたいなあ、など」思いついたことを、かいていくことで、徐々に計画を作っていきます。

私が意識していること

「記憶術」として使うときは、まずノートにかいて、後から情報を整理する。

「アイデアを出す」ときは、最初に情報を整理し「考えることを決めて」、思いついたことをどんどんかきだして、作りこんでいく。

参考:マインドマップの記載ルール

- 用紙を用意する

- イメージを書く

- カラーを使う

- ブランチを広げる

- 単語を書く

- 先ず書いてみる

マインドマップの基本7つのルール

学び方を学ぶためのツール

マインドマップはトニー・ブザン氏が20年間、自問自答しながら研究を続け、生み出したツールです。(いわば研究の集大成です。)

トニーは「メンタルリテラシー(精神的知的能力)」という考えを持っており、「誰の脳にでも、素晴らしい可能性は秘められており、人間は誰もが、才能を持っている」という信念から、「誰もが才能を発揮できるように、頭の使い方をよく理解し、使いこなせるようになってほしい」と願いを込めて、マインドマップを作りました。

有機的学習法

まずトニーは従来の学習法を整理しました。いわゆる「詰め込み式」の学習法です。

従来の学習法では、それぞれの個人に合った学習にはなり得ない。そのため、それぞれに合わせた学習法を作り出す必要がある。そう考えたトニーは、「有機的学習法」という、それぞれの勉強法を作り出すための考えをまとめました。

- 全員、同じやり方で学ぶ

- 別々の分野をそれぞれ学ぶ

- 知識を与えられ、そのまま覚えることを求める

- 自分にあった学習法を作る

言葉を見て、覚えやすいのか、絵を見て覚えやすいのか、耳で聞いた方が覚えやすいのか - 自分が知っている知識をベースにする

自分はどこまで知っているのか、他の分野で使える知識は有るのか - 問題提起や目標設定をする

なぜ覚えなければいけないのか、理解する

脳や思考力の使い方を研究

トニーは多くの自問自答を行い、様々な学問体系を使い、脳や思考力の使い方を研究しました。

- 人間の脳の仕組み

- 脳がどのような条件下で最高の働きをするか

- 学ぶことをどうやって学ぶのか

- 考えるとはどういうことなのか

- 記憶力を最大限に伸ばすにはどうすればいいか

- 最も効率の良い速読法は何か

- 思考のための最も優れた技術は何か

- 新しい思考法、あるいは究極の思考法は開発できるのか

- 心理学

- 一般科学

- 脳の神経生理学

- 神経言語学

- 意味論

- 情報理論

- 記憶力(記憶術)

- 認知力

- 創造的思考法

研究を通じて、人間の脳のしくみや、脳がどのような条件下で、最高の働きをするかを理解し、同時に従来のノート術が、「頭を悪くする」方法だったことに気づき、新しいノート術を作りました。

ノートを使った記憶術として誕生

記憶法・記憶術では、キーワードを覚えるために「強調」および「連想」をポイントとして、キーワード同士をつなげて覚えやすくします。

つまり、ポイントはキーワード同士をつなげる、シンプルな方法を見つけることです。

マインドマップでは情報(学んだこと、思いついたこと)をキーワードにまとめ、曲線にのせ、広げていきます。これは脳の神経細胞が行う放射状の動き(放射思考)をトレースしており、脳と連動して、情報を見える化します。

広がった情報を矢印や記号で関連づけ、色や形でイメージを表現し、右脳と左脳を刺激します。

これら記憶を助けるテクニックをまとめ、ノートをかく記憶術、マインドマップを作成しました。

創造的思考ツールへ進化

脳の神経細胞をモデルとしたマインドマップは記憶術として優秀でしたが、トニーの弟であるバリー・ブザン氏は記事や論文を作る設計図として、マインドマップが使えることに注目しました。

頭のなかにあるアイデアや考えを、見えるように言葉で書き出しながら、要点をまとめ、それぞれの関連を、マインドマップ上に表現するコトにより、頭が整理され、論文が非常に書きやすくなりました。

論文に書く前に、自分の頭の中をマインドマップにまとめることの効果の高さに驚きました。

自分の考え・アイデアを論文に翻訳するためのツールとして、マインドマップを使っていたのです。

思考のための強力なツールになることを実感したバリーは、マインドマップには「創造的な思考が大切」と主張し、それに納得したトニーと一緒に、記憶術であるマインドマップを創造的思考ツールへ進化させました。

BOI(基本アイデア)とは、これから「学ぶ・アイデアを出す」ことの大枠を決めてしまうことです。(最初に構造化し、枠組みを作る)

教科書や本を学ぶなら、科目や本の章立てがBOIになり、旅行の計画を立てるなら5W1H(いつ、どこへ、だれと、なぜ、なにを、どのように)がBOIになります。

BOIにより、これから覚えること、アイデアをだすことの目的やゴールが定まり、脳がゴールを目指し、働いていきます。

このことにより、記憶術のツールだったマインドマップは、ゴールにむけて思考していくツールとして、進化しました。

参考

マインドマップの成り立ちを記事にする際はどう紹介するか?!

BOIを5W1Hでマインドマップにしてみました。

まとめ(脳の神経細胞がモデルの思考ツール)

マインドマップは、脳の世界的権威であるトニー・ブザン氏に記憶術として作られ、国際政治学者であるバリー・ブザン氏のアイデアにより、創造的思考ツールとしても使えるように進化しました。

過去のことを覚えるための記憶術、これからの未来を考える創造的思考ツール。

いわば過去・現在・未来、すべての時間で使える万能なツールです。

しかし、BOIを使わなかったり、右脳・左脳を刺激するように書かないと、十分な効果は得られません。

何のために、どういうポイントを意識して描けばよいか、意識してマインドマップを描いてみてください。勉強に・仕事に、必ず役立ちます。